すし匠齋藤 離れ / Sushisho Saito HANARE

+ INTENTIONALLIES

Type of Project : Restaurant

Location : Akasaka,Tokyo

Area : 34.64 Sqm

Construction : Tokiwa Chubo

Photo : Tsuyoshi Kojima

すし匠齋藤 離れ

平成十八年度 赤坂にてすし匠齋藤を開業し、平成二十九年の夏に「進化する老舗」へと改装を終えた。

令和四年度 春彼岸にて、すし匠齋藤真隣に、六人掛けのカウンターのみの小さな離れが生まれた。

負の山水

どうにも日本人は、不足の美や余白の美といった、引き算の美学と思想の中で生きている。例えば枯山水とは、水を用いず山水の景色を表現する、日本庭園の様式の一つである。工夫をこらし一石一木をよく選び、広い土地を必要としなくとも、五岳を感じ大海を遠望する気分になれるものである。負の山水を感じ入り、簡素であればあるほど深い奥行きと広がり、緊張感を感じさせ、心のなかで余白を埋めることで成立する。すし匠齋藤 離れは、抜いた水のかわりに艷やかなサカナと、目には見えない余情に永久の美がひそむ。

導入:東京都港区赤坂 オフィスビルの一角に、看板の無い区画がある。古材張りの中央部に取り付けられた桂離宮 笑意軒の櫂型引手、これを引くと目前に花押が浮いて見えてくる。

花押: 花押は平安中期より署名のかわりに使用された符号である。明治のころより姿を消してゆき、今では閣僚署名などでしか使われないが、スルタンのトゥグラのように改めて価値を再確認する。朦朧とした和紙貼りの前室を進むと、太鼓障子の強化和紙から光が滲み漏れている。

踏石:足元の踏石は伊国で採掘される大理石 ロッソマニャボスキが、鈍く鮮やかな赤みが店内へ促す。太鼓障子を引き足を踏み入れたウィルトンカーペットは、パイルの密度が非常に高いので踏み心地が良く、裸足になりたくなる衝動に駆られる。

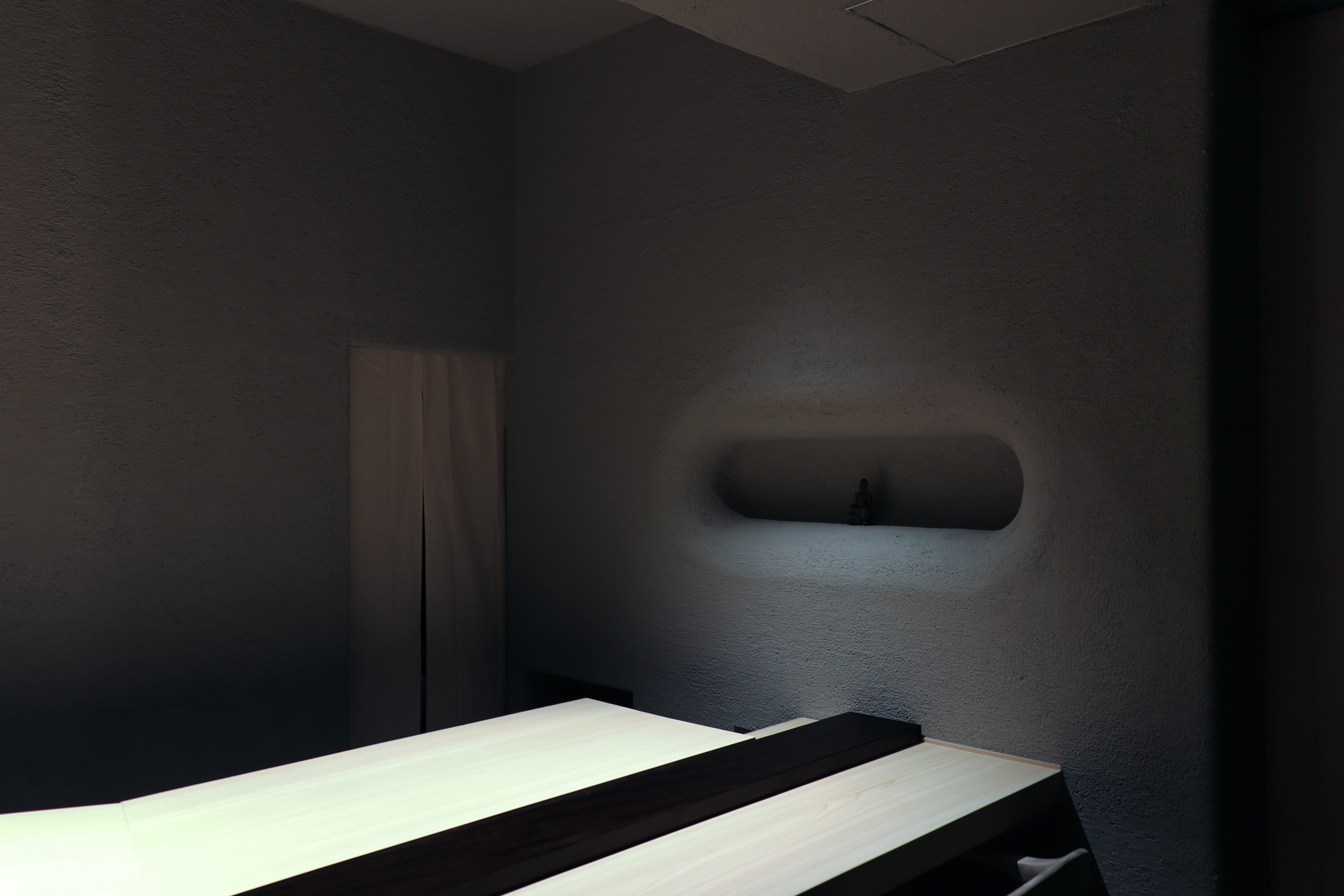

カウンター;二度曲がった檜カウンターの形は、四谷のすし匠、すし匠齋藤よりそのまま継承される。栃の木を焼き炭取りをし、何度も塗料の塗布と研磨を重ねたつけ台の質感は、木目が浮かび深く奥行きがある。つけ台は盆栽の麓から流るる川の様に、ネタは川へ戻る魚の様に、職人の手から客人の口の中へ流れていく。

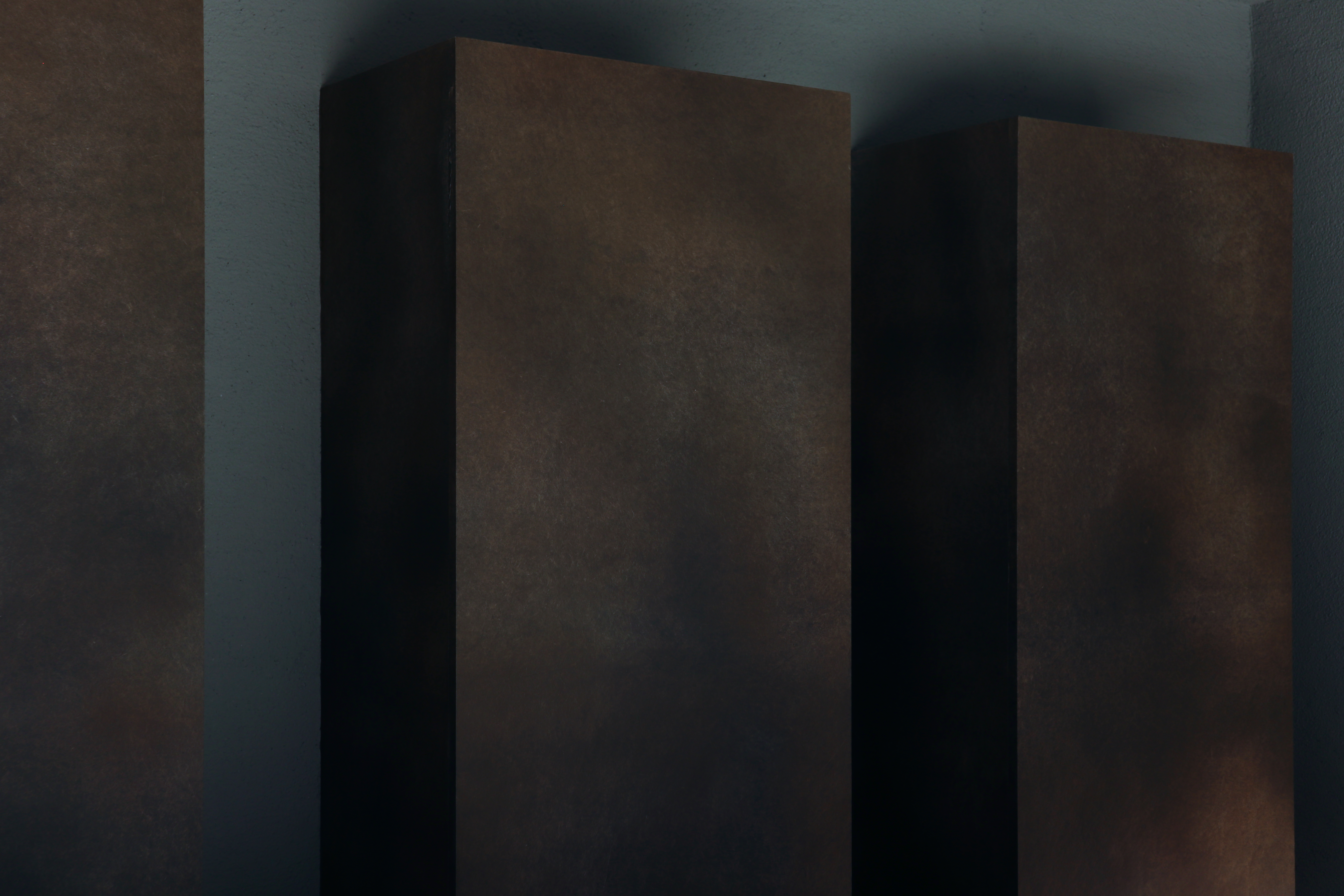

三尊箱:ヒューストンにロスコ・チャペルという、抽象画に囲まれた無宗派の礼拝堂がある。囲まれた壁画に向かいあらゆる人間が、静謐に祈りや瞑想をおこなう。その感覚は東海の孤島にも通じており、前室とはまた異なった朦朧とした和紙の表情に、背景に滲んだ輪郭に、天井に落ちる影に幽玄の風体をみる。浮いた三つの塊は、三尊仏や三尊石に倣い三尊箱という。

盆栽:盆栽は「人為の中の自然」の象徴であり、小さきものという格別がある。小さきものへの美意識は、清少納言の「ちひさきものは みなうつくし」、寺院を縮小した仏壇、三十一文字に思いを凝縮した和歌など確かに存在している。暦や二十四節気に沿って入れ替わり、松柏や雑木、花ものや実ものとその節気に相応しい旬な盆栽をしつらえる。

障子:採光は一つの障子を透過し、柔らかな光は空間を優しく膨らみのあるものとする。カウンターよりぼうっと夢のように照り返し、明暗の中に美を発見する。

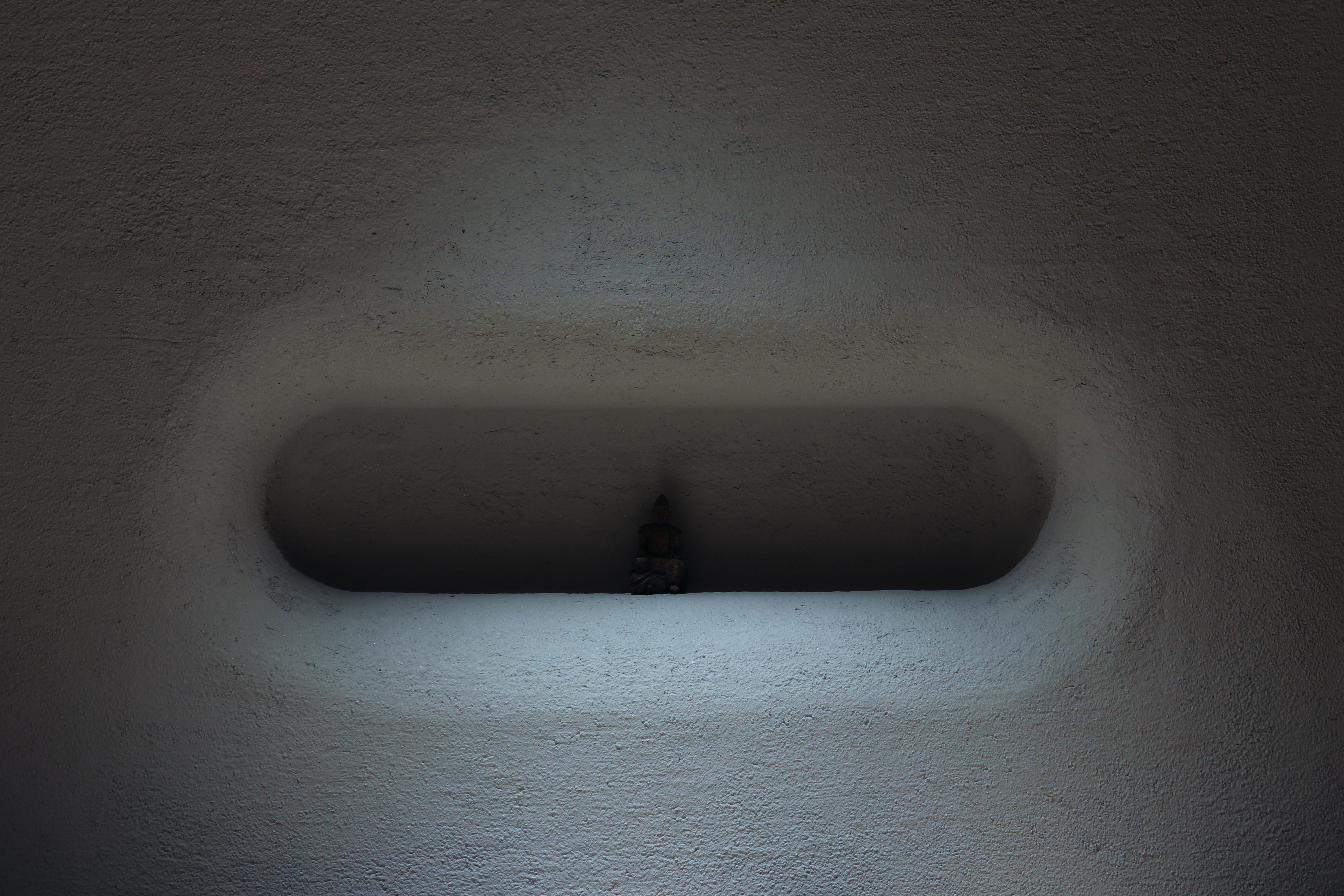

穴:礫が渦流によって岩盤を削り、円筒形の穴を甌穴(おうけつ)という。左官壁の中に甌穴をモチーフとした窪みは、カプーアのように曖昧な輪郭をもち、奥に一尊の仏が佇んでいる。

家具と照明:都行燈による四つ脚行燈と、甲冑騎士彫りのスペイン民藝家具。